234 天

【多图预警】【只会刷图片】

看到这个题目肯定会想到某科在南京的微筑竞赛(我不是做广告的!),赛题大概就是一个运动公园中的小构筑,用预制混凝土技术,要“可居可游可观”。第一届是在东南大学举办的。评委除了万科以外,有当时的院长,当时的系主任,当时的院长助理。先来欣(tu)赏(cao)一下第一届微筑竞赛的作品吧,欢迎在评论里留言。【微築竞赛】复赛最终评图&颁奖典礼

入围八个作品,有一个叠石没找着,听名字就是构件化的。

阶亭

第一届[微築竞赛]佳作奖 之 阶亭标准构件,单个的单元结构是不成立的,整体成立。

THE BRIDGE TEAHOUSE

第一届【微築竞赛】优秀奖 之 THE BRIDGE TEAHOUSE半拱,标准构件,楼梯略蛋疼。

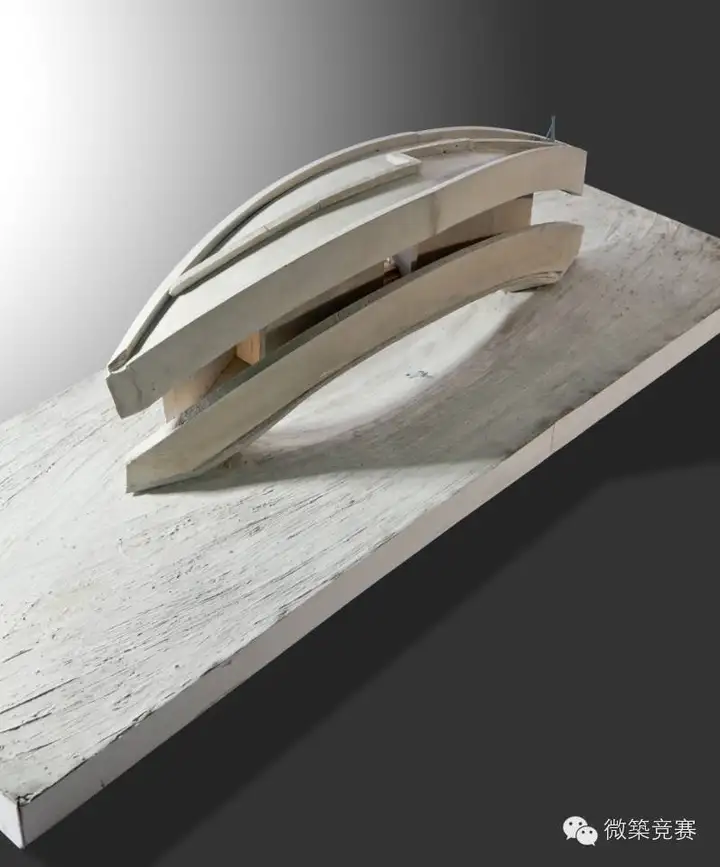

一叶舟

第一届【微築竞赛】优秀奖 之 一叶舟拱,混凝土的塑性,有一点壳和变截面受力的考虑在内。很诗意的作品。

静力之花(抱歉没拍到模型照片,网站上只有效果图)

第一届【微築竞赛】优秀奖 之 “静力”之花半拱,构件化。

隐形之力

第一届【微築竞赛】优秀奖 之 隐形之力混凝土的受压能力转化为悬挑距离。

七巧亭,(这个和第一名都是优胜奖,但是实际建造选了下面的第一名)

前方高能

第一名的“框架之变”

第一届【微築竞赛】优胜奖 之 框架之变(说点什么呢?梁板柱?)

我们不禁回想起来,评委除了万科以外,有当时的院长,当时的系主任,还有当时的院长助理。

这里因为利益相关,没法细说。万科对第一名作品的态度什么的我反正不知道,总之第二届的评委是换了人的,口味未必相同了 。入围赛的总结大概有这么个意思:还是要从空间出发,很多同学做了预制混凝土构件,但是空间不舒适。混凝土确实是受压能力好,但是钢筋混凝土这种体系就是考虑到了这一点,让钢筋来辅助混凝土受拉的部分的。如果做混凝土小工艺品,没有钢筋,那确实得考虑它不能受拉。但是做这么大一个构筑物,不可能不配钢筋的,完全可以存在受拉部分。混凝土要是不适合做梁,你告诉我为毛现在绝大多数建筑都有钢筋混凝土梁。还有为什么要吐槽预制混凝土板,康就很喜欢预制混凝土板所具有的纪念性,你看我另一个答案里有写到:

========================================

评论里速答了一下,这里展开说。适合混凝土体系的形式,也就是具有名片般特征的:

罗马人发明混凝土的时候就是做穹顶的:

拱。混凝土的拱比砖多了一种平滑感。那个,悉尼歌剧院的图我就不放了,混凝土的三铰拱。下面是多摩↓

半拱(包括弧线切成直线,变成三角形的那种情况)。很经典,上面出现了不少次。(我本来想说别的结构形式不做半拱的,后来想到了飞扶壁。)最经典的应该是这个例子(我就不提龙美):

变截面柱,

赖特的那什么制蜡公司↓

戈登·邦夏的耶鲁图书馆↓

球壳,罗马小体育宫↓

各种奇葩的曲面,双曲面马鞍面什么的,应该都算壳体:

纽约肯尼迪机场的美国环球航空公司候机楼

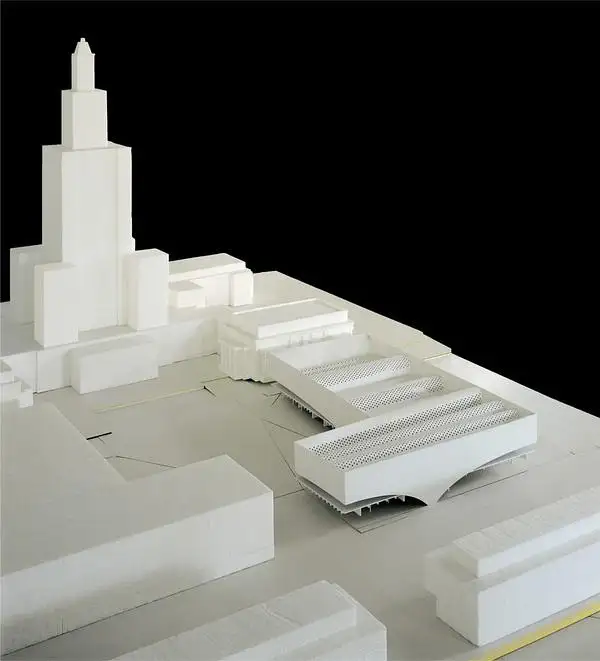

金贝儿美术馆的筒壳

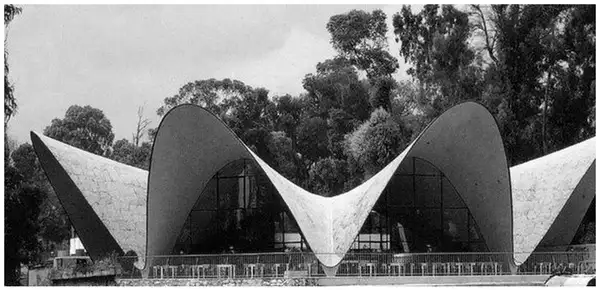

Los Manantiales 餐厅↓

折板,School Gymnasium and Cafeteria. 1948. Engineer: Milo Ketchum, Jr.. San Francisco, CA↓

======================================

混凝土体系的灵魂在于塑性。预制混凝土肯定不能放弃这一点,又不是做工业化住宅。预制混凝土体系考虑生产,必然会构件化。构件化的预制混凝土,指向的就是对塑性构件之间关系的思考。

老师只带你们参观了一家预制混凝土厂吧,估计现浇率还是很高呢。你知道存在着多少种预制混凝土结构体系不?反正我是数不清。再开发一种新的对毕设来说应该不难吧。我就举一个例子,有一种体系,构件之间拼装好以后,用钢索穿过它们,把它们收紧。(某竞赛的微信号里有)(我不是做广告的!我自己参加了没拿奖!空间不舒适!)