234 天

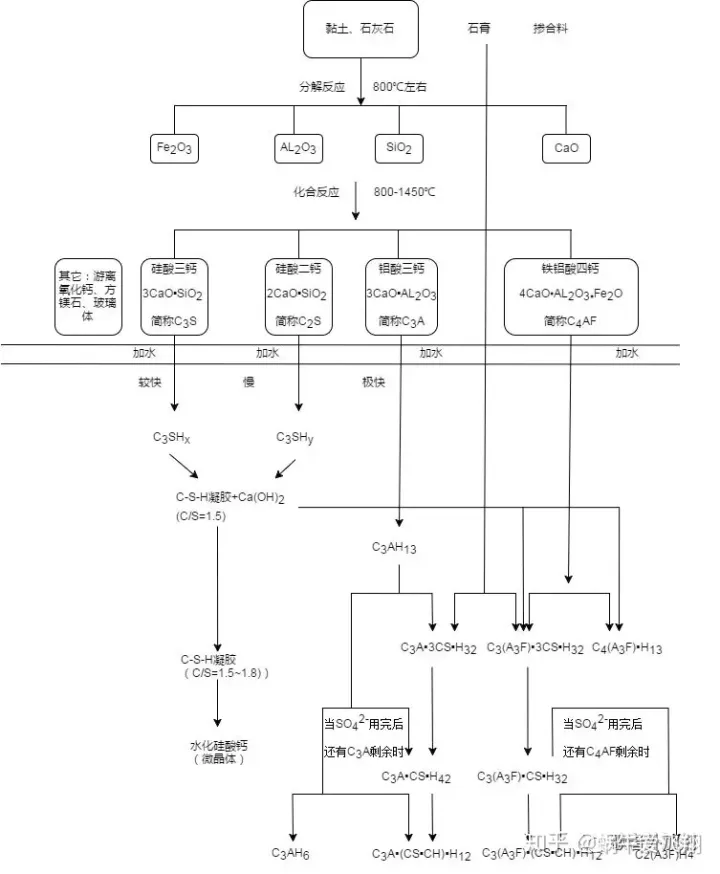

混凝土的诞生可以追溯到2000年前古罗马人修建的万神殿。万神殿的基础、墙和穹顶都是用火山灰制成的混凝土浇筑而成。不过以当时的科技水平,人们还不能理解为什么火山灰可以提供石头般的强度。算是上帝为古罗马人准备的专属技能点。中国古代很少能遇到火山灰。只可惜古罗马人并没有持续研究此技能。在后来的很长日子里,水泥的科技树一直没有被重新点亮。直到1756年,英国工程师J.斯米顿在研究某些石灰在水中硬化的特性时发现:要获得水硬性石灰,必须采用含有粘土的石灰石(现在的水泥主要原料也是黏土和石灰石)来烧制,这个重要的发现为近代水泥的研制和发展奠定了理论基础。1824年,英国建筑工人约瑟夫·阿斯谱丁(Joseph Aspdin)发明了水泥并取得了波特兰水泥的专利权。他用石灰石和粘土为原料,按一定比例配合后,在类似于烧石灰的立窑内煅烧成熟料,再经磨细制成水泥。因水泥硬化后的颜色与英格兰岛上波特兰地方用于建筑的石头相似,被命名为波特兰水泥。它具有优良的建筑性能,在水泥史上具有划时代意义。20世纪,人们在不断改进波特兰水泥性能的同时,研制成功了一批适用于特殊建筑工程的水泥,如高铝水泥,特种水泥等。全世界的水泥品种已发展到100多种,2007年水泥年产量约20亿吨。中国在1952年制订了第一个全国统一标准,确定水泥生产以多品种多标号为原则,并将波特兰水泥按其所含的主要矿物组成改称为矽酸盐水泥,后又改称为硅酸盐水泥至今。经过石灰石和黏土按比例混合煅烧磨细后得到的产物为硅酸盐水泥。不过随着对水泥的深入研究。通过在硅酸盐水泥中掺入一定数量的混合材料(矿粉、粉煤灰)和适量的石膏可以改善水泥的某种特性。石膏的掺入可防止水泥的瞬凝现象。因此,纯硅酸盐水泥一般被称作熟料。笔者估计只要不是水泥从业者,绝大多数是接触不到纯熟料的。熟料+掺合料(6%-15%)+石膏(1.8%~2.5%)=普通硅酸盐水泥。商品混凝土公司应用最多的是P▪O 42.5水泥即抗压强度在28天时达到42.5MPa的普通硅酸盐水泥。由于混合材料的掺量较少,所以普通硅酸盐水泥的性质与硅酸盐水泥基本相同,略有差异主要表现在:早期强度略低;耐腐蚀、耐热性提高;水化热略低;抗冻性、耐磨性、抗碳化性略有降低。水泥和水的化学反应称之为水泥的水化。我用图示的方法将水泥的生产与水化过程进行展示。

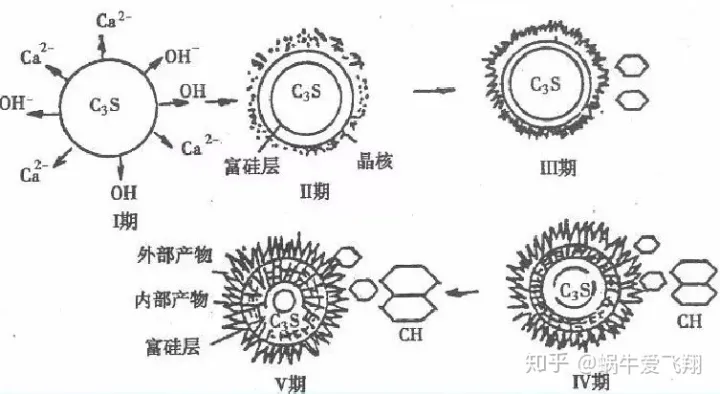

硅酸三钙、硅酸二钙和水反应生成水合硅酸钙。理解起来比较容易。铝酸三钙、铁铝酸四钙在石膏的作用下反应过程比较复杂。我用图示来介绍一下。总之就是生成了各种各样的水合物。水泥水化反应是不断进行的过程,可以分为五个阶段:1.诱导期;2.加速期;3.衰减期;4稳定期。诱导前期水泥急剧反应,硅酸三钙(C3S)溶于水中迅速发生水化发硬,故出现第一个放热峰,时间很短,在15min以内结束。之后诱导期反应极其缓慢,又称静止期。一般持续1-4小时。是硅酸盐水泥浆体能在几个小时内保持塑性的原因。出现静止期的原因有保护层理论和延迟成核理论,诱导前期迅速生产的水合硅酸三钙覆盖在水泥颗粒表面阻止了水和水泥的进一步接触。初凝时间基本上相当于诱导期的结束。加速期反应重新加快,处在静止期的水泥颗粒因保护膜(水合硅酸钙)破裂而重新裸露与水分子接触。出现了第二个放热峰,到达峰顶时本阶段即告结束一般在4-8小时。此时终凝已过,开始硬化。延迟成核理论是当硅酸三钙与水接触后迅速水解,钙离子和氢氧根离子进入溶液,这样就使原来的硅酸三钙表面变成了缺钙或富硅的表面层,液相中的钙离子就会因为化学吸附作用吸附在富硅表面,并使表面带正电荷。硅酸三钙表面的高浓度钙离子降低了水泥进一步水解,这样就形成了诱导期的静止阶段。钙离子和氢氧根离子相继以低速率溶解,当液相相对于氢氧化钙形成过饱和时,氢氧化钙晶核迅速形成。氢氧化钙晶体成长时会降低溶液中的钙离子和氢氧根离子,这样水化即恢复加速期。保护层理论和延迟成核理论暂时还处于争议阶段。衰减期反应速率随时间下降的阶段,是因为随着水化物在水泥颗粒周围聚集,硅酸三钙(C3S)的水化作用受到阻碍,因此水化又从加速过程进入减速过程。约持续12-24小时,水化作用逐渐受扩散速率的控制。稳定期反应速率很低,最初的产物水合硅酸钙是生长在水泥颗粒表面的,之后水分子需要透过这层水合硅酸钙进入颗粒内部与未水化的硅酸三钙继续反应。水化反应完全受扩散速率控制。最后硬化的水泥浆体是一个非匀质的多相体系,由各种水化产物和未水化的熟料所构成的固相、空隙、存在于空隙中的水和空气所组成。即硬化的水泥浆体是由固、液、气三相共存的多孔体。各种水化产物的相对含量为:C-S-H凝胶(水合硅酸钙)占70%,Ca(OH)2占20%,钙矾石和单硫型水化硫铝酸钙约7%,未完全水化的残留熟料和其他微量组分约3%。

相对于硅酸钙的水化过程,加入石膏后的铝酸三钙和铁铝酸四钙反应的过程更为复杂。水泥的反应机理可以帮助我们深刻理解混凝土的可塑性能、坍落度损失原理、初凝时间、混凝土开裂等。混凝土外加剂的原理也是围绕水泥水化过程展开的。比如外加剂的减水机理是聚羧酸分子吸附在水泥颗粒表面,利用电荷排斥和空间位阻作用阻止水泥颗粒相互接触,并释放出水泥颗粒之间絮凝的水分子。缓凝剂的理论是吸附在水泥颗粒表面的缓凝剂分子与钙离子发生络合作用阻碍了氢氧化钙的形成。欢迎关注作者的公众号,我会不定时提供一些混凝土、混凝土外加剂的相关知识。

http://weixin.qq.com/r/yBzO1jbEbWsSrXK190na(二维码自动识别)

注明:本文章来源于互联网,如侵权请联系客服删除! 2022成都国际砂石、尾矿及建筑废弃物处理技术与装备展览会-www.sszexpo.com